Archives : cabinet de dessins

cabinet de dessins

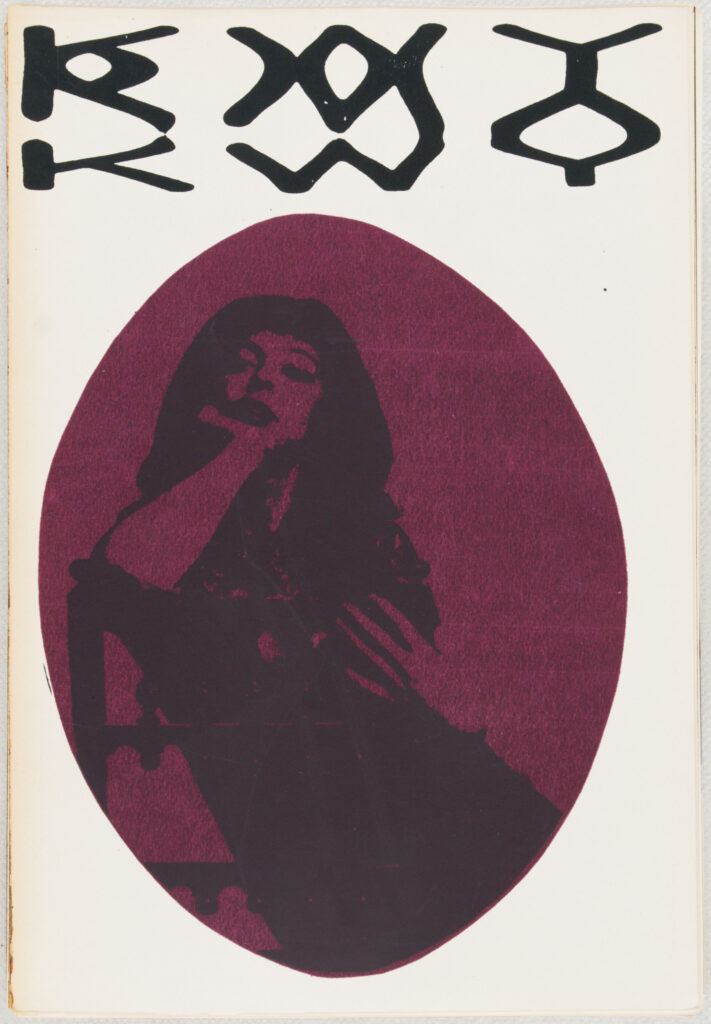

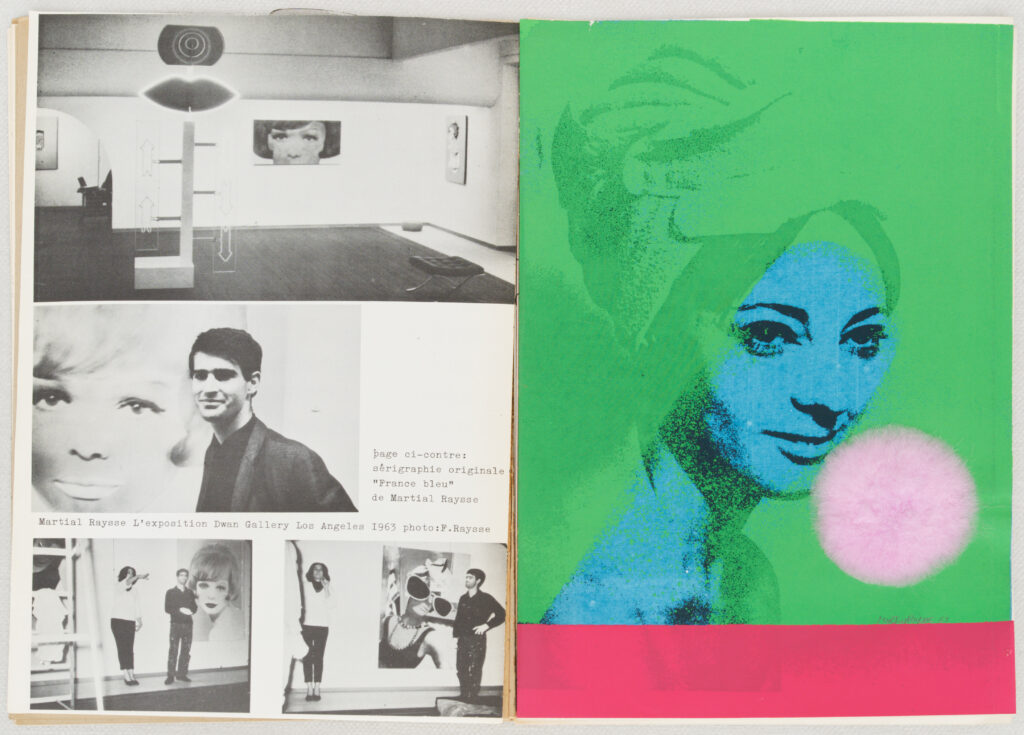

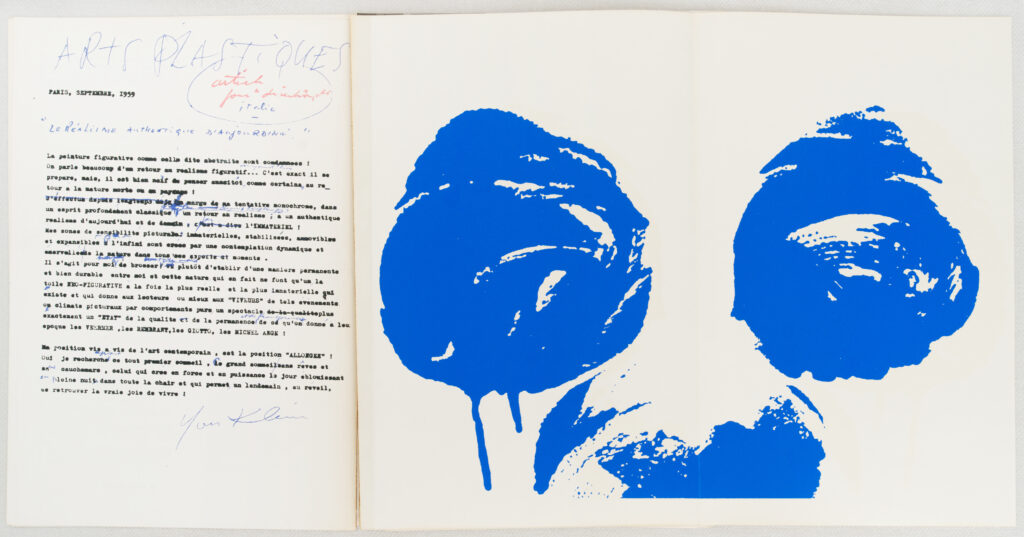

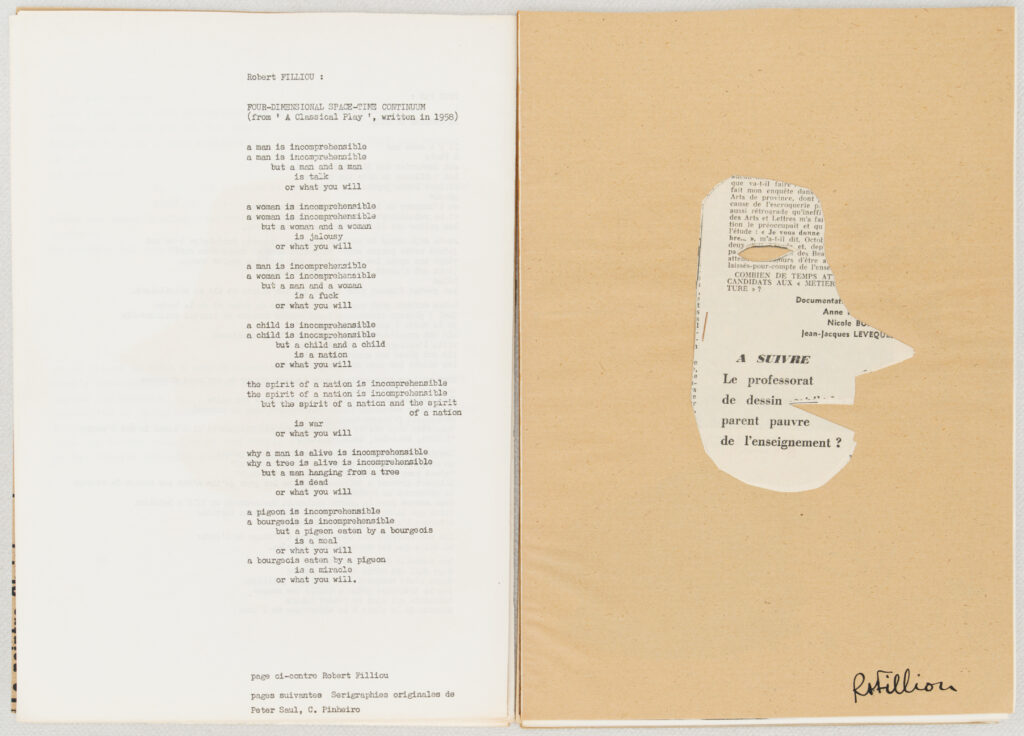

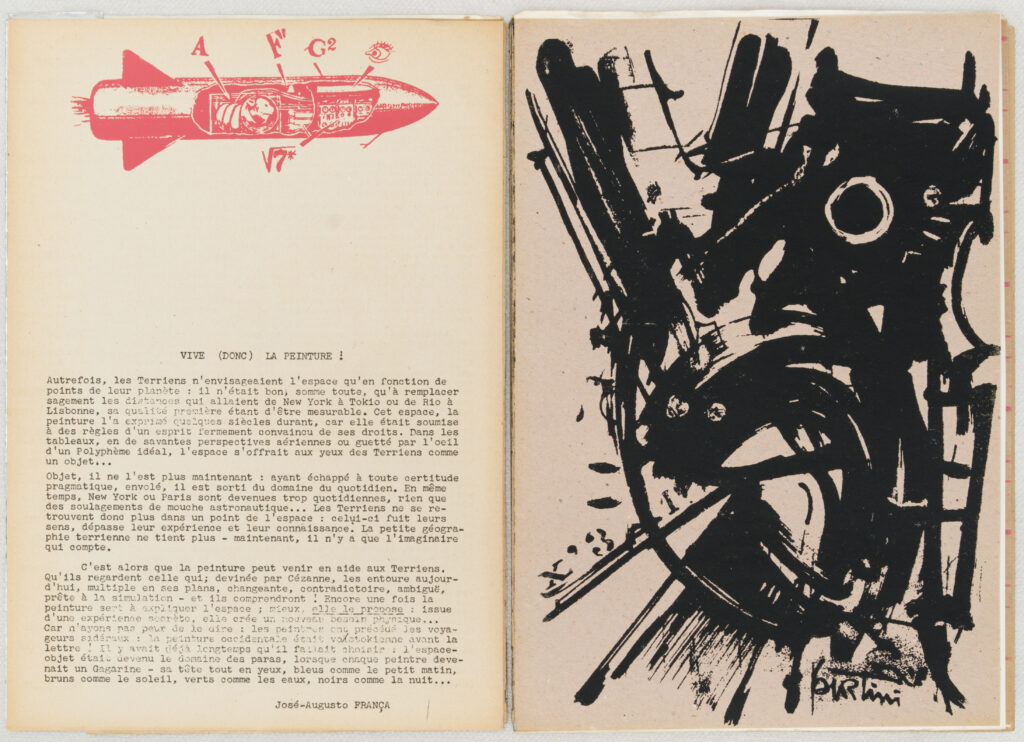

KWY

« La revue KWY (1958-1964) constitue une aventure éditoriale singulière menée à Paris par 8 jeunes artistes étrangers, fraichement débarqués dans la capitale. Ses fondateurs sont les Portugais Lourdes Castro, René Bertholo, Costa Pinheiro, Gonçalo Duarte, José Escada, João Vieira, rejoints rapidement par le Bulgare Christo et l’Allemand Jan Voss. Ce sont des exilés qui fuient les uns, une dictature, les autres, un pays meurtri par la guerre et le nazisme et choisissent de s’installer à Paris qui rayonne alors d’une aura de capitale culturelle cosmopolite.

Foisonnante, la revue est un objet d’art composite fait de sérigraphies originales, de photomontages, de collages, de cartes postales, de disques mous, de poésies, de textes théoriques, inédits, de documents précieux. À travers ses 12 numéros, on suit l’évolution d’un groupe d’artistes de l’abstraction informelle, gestuelle ou matiériste, qui s’affiche dans les galeries en cette fin des années 1950, vers les nouvelles tendances de l’art, auxquelles les membres du groupe participent – Nouveau réalisme, Nouvelle figuration, Pop art, abstraction gestuelle, Lettrisme, Fluxus, Art cinétique, poésie concrète, etc. En filigrane, se devinent les parcours personnels, dissemblables, au sein des réseaux parisiens ou internationaux qui se poursuivront ensuite de façon indépendante à Paris, Londres, Lisbonne, Munich ou New-York. […]

KWY fut avant tout un laboratoire d’expérimentation, sous la forme d’une œuvre quasi-collective, affichant une joyeuse indépendance à l’égard des différents courants esthétiques : la liberté pour chacun de choisir son style. » (source : Anne Bonnin)

Gravures inédites de la collection Imre Pán

Juhana Blomstedt

Juan Breyten

Camille Bryen

Serge Charchoune

Corneille

Georges Foissy

Henri Goetz

André Heurtaux

Peter Klasen

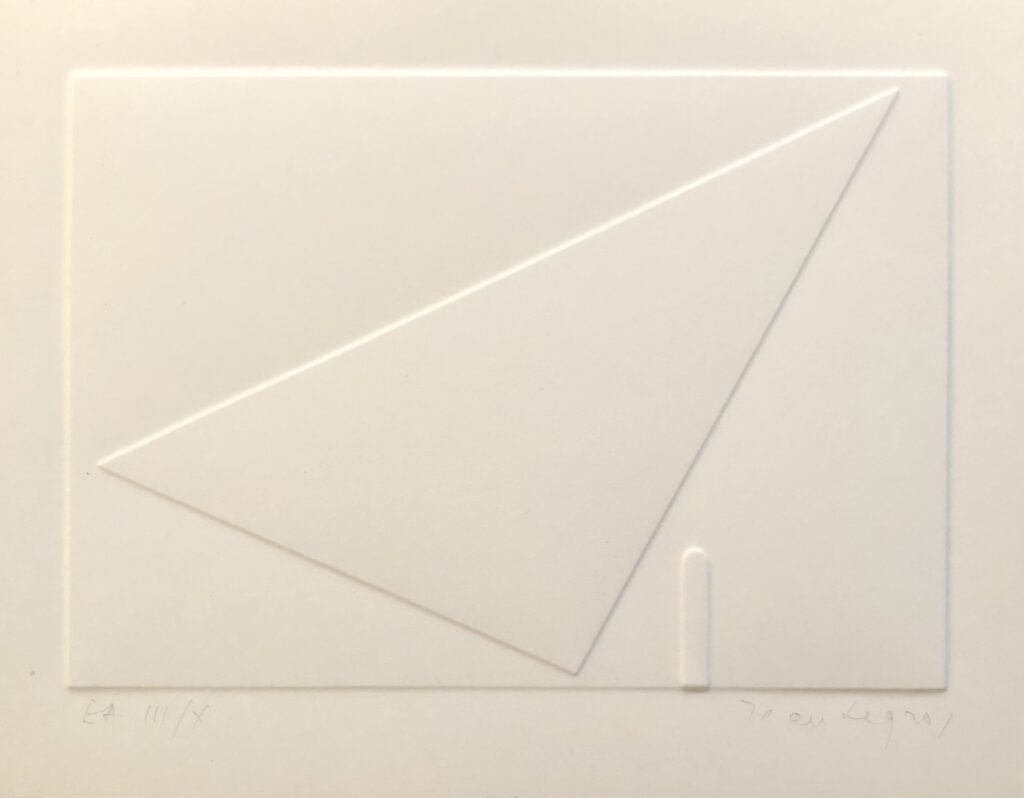

Jean Legros

Jacques Mandelbrojt

Roberto Matta

Aurelie Nemours

Imre Pán

Nono Reinhold

Pierre Skira

Hugh Weiss

Victor Vasarely

Entre 1960 et 1972, le poète, critique d’art et commissaire d’exposition d’origine hongroise Imre Pán a poursuivi à Paris une intense activité éditoriale. Guidé par une grande indépendance d’esprit, il a édité presque 150 revues contenant des éditions originales d’artistes de tous horizons plastiques : abstractions géométriques, optiques ou informelles, figurations post surréalistes, narratives ou proches des Nouveaux Réalistes. Les éditions Signe (1960-1964), puis les éditions Morphèmes (1963-1970), qui se prolongeront en 1971 et 1972 par les Mini-Musée, se présentent sous forme de cahiers comportant un texte imprimé (une étude d’Imre Pán dans la majorité des cas, mais également des textes ou des poèmes d’artistes) et d’une œuvre de petit format sur feuillet libre, généralement numérotée et signée : dessin, gravure, collage, aquarelle, encre, gouache, sérigraphie… Ces éditions sont de véritables collaborations avec les artistes dont Pán apprécie et accompagne le travail au plus près du processus créatif. (source : Marjorie Micucci)

Aurelie Nemours

« Les collages d’Aurelie Nemours sont une surprise. Visuelle. Plastique. Poétique. Pour qui s’est habitué.e, un peu distraitement, aux œuvres géométriques de la ligne – horizontale, verticale – et du point chez l’artiste, à son noir et à son blanc aussi rigoureux que sensuels, à ses aplats vibrant de couleurs monochromes, au vide profond, velouté, d’un infini répété qu’elle déploie de série en série, ses collages de 1965 et de 1968, réalisés à la demande d’Imre Pan pour les éditions qu’il conçoit de façon inlassable, entrecroisée, rhizomatique, fragmentée, et dont il reprend sans cesse l’intitulé (Signe, Signe Morphèmes, Signe L’art du dessin, L’estampe moderne, Morphèmes, Mini-Musée, Préverbes…), s’avèrent, à leur découverte, des ensembles d’une singulière unité et, surtout, un fructueux pas-de-côté de l’artiste. » (source : Marjorie Miccuci)

Elodie Seguin

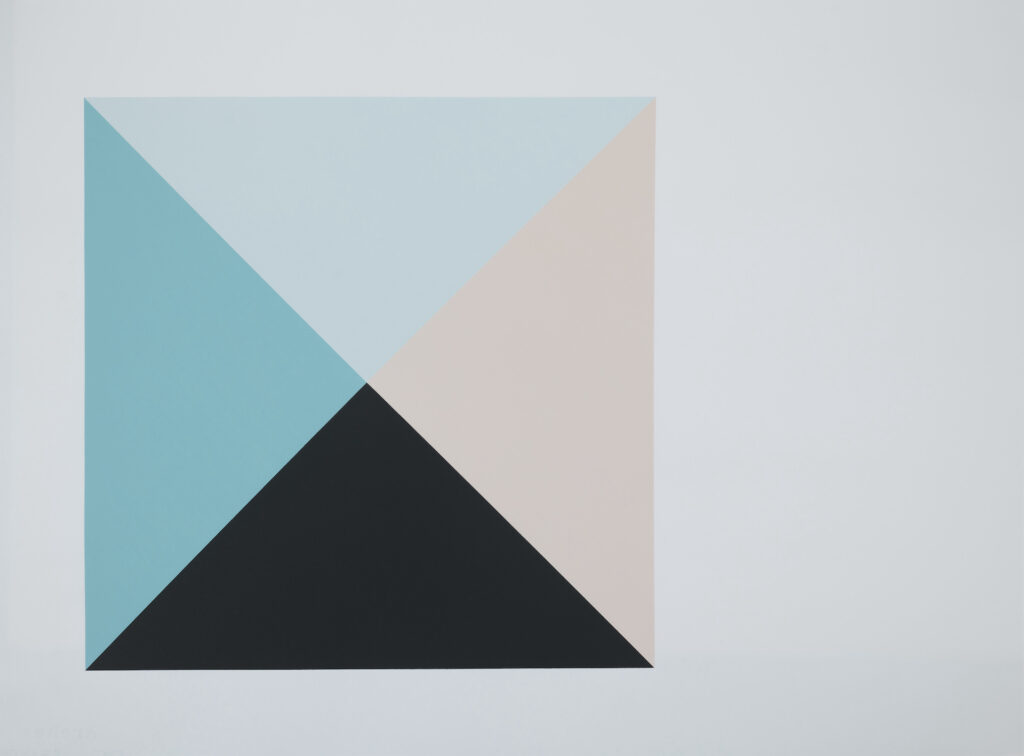

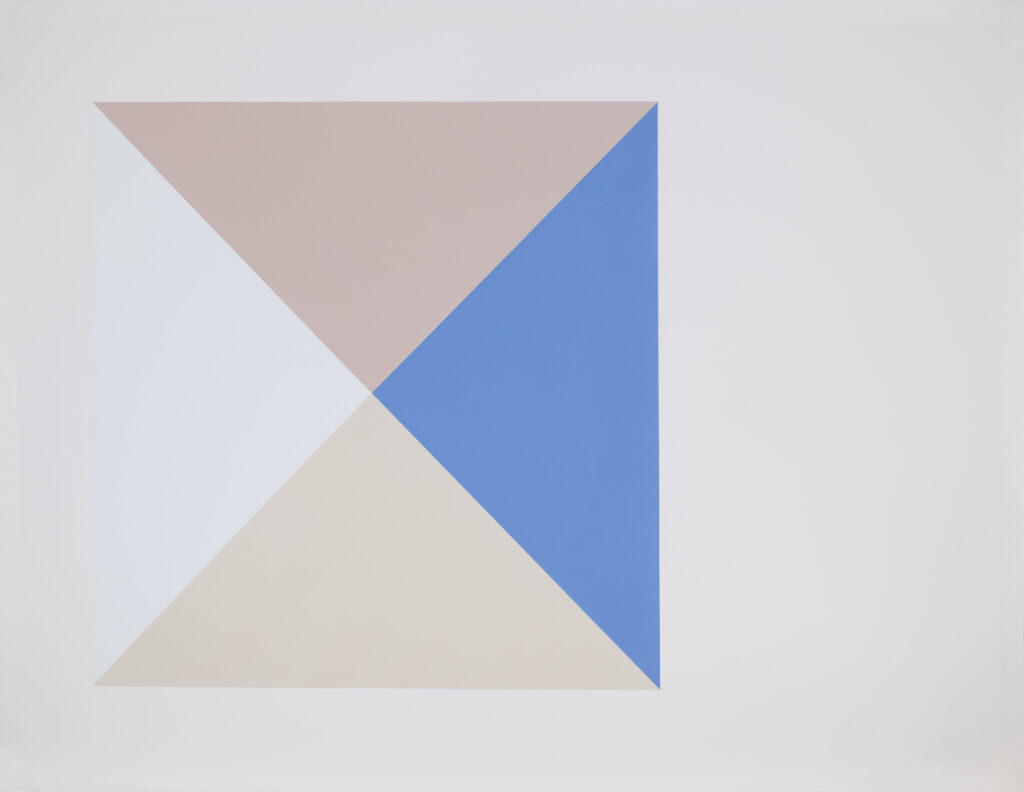

Se déployant à la limite de la peinture et de la sculpture, l’œuvre d’Elodie Seguin (née en 1984) est intrinsèquement liée aux espaces dans lesquels elle est exposée. Ses installations et ses peintures murales intègrent les dimensions et les configurations spécifiques de chaque site pour « faire lieu » avec lui. Elles se mêlent aux volumes et aux surfaces, l’espace devenant le cadre interprétatif de l’œuvre autant qu’il est interprété par elle.

Peintes au pinceau sur papier mais conçues pour être spatialisées, les œuvres appartenant à la série White Volume sont issues d’une longue recherche sur les interactions entre luminosité et couleur. Elles représentent des pyramides vues de haut dont le volume est matérialisé par des juxtapositions de teintes subtilement orchestrées qui décrivent les interactions des quatre faces de la pyramide avec une lumière projetée. Chaque composition décrit une situation lumineuse spécifique, les jeux de couleurs invitant à la contemplation autant qu’à l’analyse.

Le travail d’Elodie Seguin a été exposé dans de nombreuses institutions telles que le MACBA de Buenos Aires, le MUDAM (Luxembourg), le Centre Culturel Français de Milan, la Fondation Pernod Ricard (Paris), l’espace Lafayette Anticipations (Paris), le Frac Bretagne, ou le MUCEM (Marseille).

Colette Brunschwig

Née au Havre en 1927, Colette Brunschwig est âgée d’une vingtaine d’année lorsqu’en 1945 elle s’installe à Paris pour étudier la peinture. Marquée par un conflit qu’elle a vécu dans la clandestinité et par le traumatisme de la Shoah, elle fait son apprentissage durant cet immédiat après-guerre qui s’apparente à un « an zéro » pour les artistes confrontés à l’ampleur de la catastrophe. Comme de nombreux intellectuels juifs survivants avec lesquels elle entretiendra des liens – Emmanuel Levinas dont elle suivra les séminaires, l’helléniste Jean Bollack qui fréquentera son atelier et avec qui elle correspondra, Paul Célan dont elle illustrera plus tard la poésie – Colette Brunschwig cherche alors à surmonter, à transcender l’anéantissement.

Sensibilisée aux problématiques de l’abstraction par André Lhote (1885-1962), dont elle suit l’enseignement de 1946 à 1949, l’artiste trouve dans la peinture abstraite une voie possible et même une finalité logique, à savoir l’aboutissement des tendances à l’œuvre dans l’impressionnisme et le cubisme. Sa réflexion la conduit de Monet (1840-1926) à Malevitch (1879-1935), des Nymphéas au Carré blanc sur fond blanc, de la dissolution des formes à l’abolition totale de l’image et de toute représentation. A la fin des années 60, elle découvre la peinture de la Chine ancienne, les œuvres des peintres lettrés tels Wang Wei (701-761), Mi Fu (1051-1107) ou Shitao (1641-1719), dont elle admire le rapport fondamental à l’écriture ainsi que la conception esthétique et philosophique du vide (comprise non dans une opposition au plein mais dans une complémentarité entre la forme et l’informe).

Liant ainsi métaphysique juive, abstraction moderne et pensée orientale du néant, l’œuvre de Colette Brunschwig occupe une place singulière dans l’avant-garde abstraite. Si l’artiste se sent d’abord proche de l’abstraction lyrique, attirée par la possibilité d’un art qui s’approche de l’écriture, de la production de signes, elle va refuser l’instantanéité du geste pour introduire dans son travail une dimension temporelle, un jeu de superpositions, d’accumulations et de reprises à travers lesquelles se dégage la forme. Chaque geste vient en couvrir ou en prolonger un autre. Hachures, traits, lavis, pochoirs s’additionnent par strates, donnant naissance à des profondeurs, à cette « troisième dimension » chère à l’artiste. Les techniques s’entremêlent : encre de chine, acrylique, aquarelle, gouache, huile. Des motifs récurrents émergent, s’effacent : cercles et rectangles structurant l’espace sans qu’il soit question de composition géométrique. Le tout dans une palette qui n’a jamais exclu la couleur mais lui a souvent préféré le noir et surtout le gris dans toutes ses nuances.

Œuvre à part, en marge des autres courants. Mais pas isolée dans le siècle, comme en témoigne les compagnonnages qui lièrent l’artiste à Pierre Soulages (1919-2022), André Marfaing (1925-1987), Pierre Courtin (1921-2012), Árpád Szenes (1897-1985), Etienne Hajdu (1907-1996) ou encore Charles Maussion (1923-2010). Exposée pour la première fois en 1952 chez Colette Allendy, Colette Brunschwig a été accompagnée par plusieurs générations de galeries parisiennes tout au long de sa carrière, parmi lesquelles Nane Stern, La Roue, Clivages, Convergences et Jocelyn Wolff.

Le cabinet de dessin d’Abraham & Wolff propose une sélection d’œuvres qui couvre une période allant de 1950 à 2012, donnant à saisir toute la constance et l’unité de son travail.

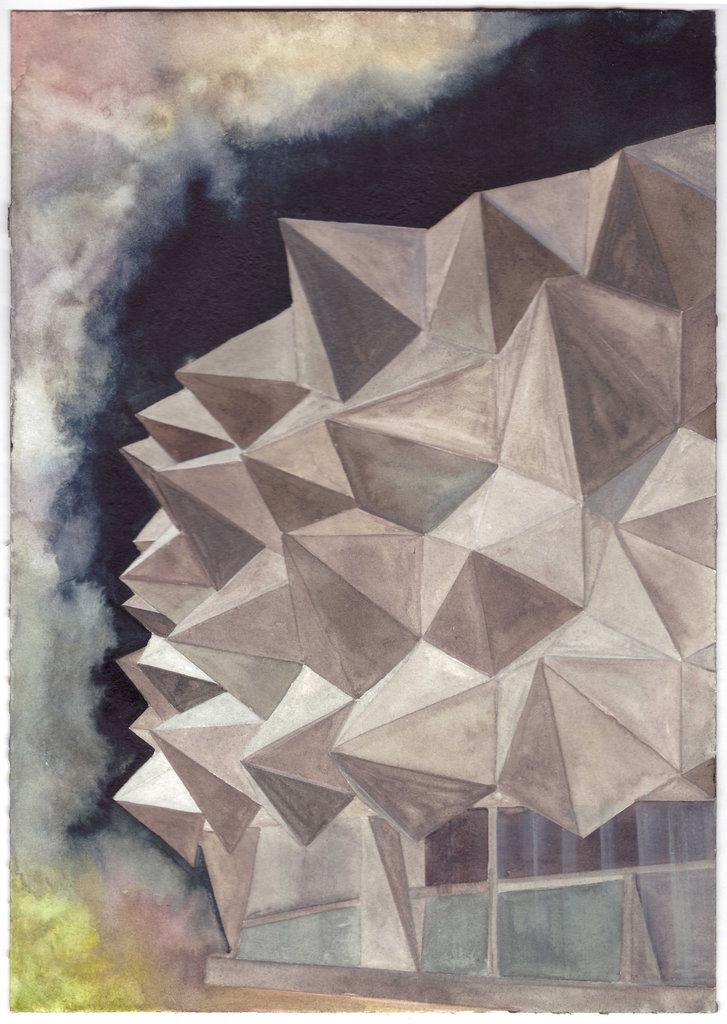

Isa Melsheimer

Étroitement liée à l’histoire de l’architecture moderne, l’œuvre d’Isa Melsheimer (née en 1968) questionne depuis plusieurs années la vision idéologique de la nature et de l’existence humaine qui sous-tend les réalisations des architectes modernistes.

Prolongeant son important travail de céramiste, l’artiste réalise des gouaches qui mettent en scène des édifices dont les environs déserts voient parfois surgir des animaux sauvages et des silhouettes énigmatiques. Son iconographie puise dans les projets architecturaux de Claude Parent, Michael Graves, Carl Fingerhuth, Owen Luder ou encore Balkrishna Doshi, dont elle reproduit les constructions à partir d’images glanées dans des publications, des coupures de presse ou sur internet. Dessin après dessin, Melsheimer rend hommage aux audaces stylistiques de la modernité en même temps qu’elle en souligne les échecs à travers l’omniprésence du béton, matériau roi devenu symbole d’une architecture qui échoua dans sa quête du progrès.

Ces images, l’artiste les émaille de références et de sous-entendus à l’histoire du modernisme mais aussi à la mode vestimentaire ou à la culture de masse. Elle élabore ainsi des représentations à la fois pessimistes et légères qui nous amènent à réfléchir sur notre rapport à l’espace habitable, la place que nous y occupons et celle que nous laissons au reste du vivant. Elle nous donne un aperçu d’un avenir inquiétant où nous semblons avoir disparu, victimes d’une ultime crise, et où ne reste, pour témoigner de notre passage, que des bâtiments dont les idéaux utopiques sont depuis longtemps révolus.

Laura Lamiel

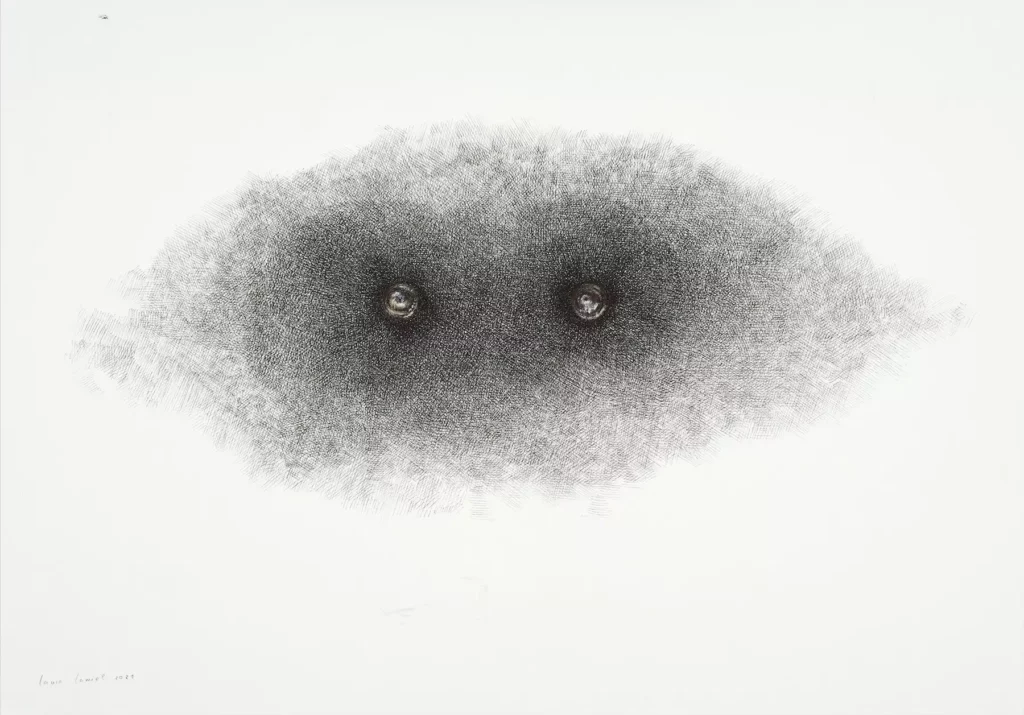

Si Laura Lamiel (née en 1948) est essentiellement connue pour ses installations poétiques prenant la forme d’espaces délimités à l’intérieur desquels des matériaux et des objets chargés de résonnances affectives sont agencés selon une logique énigmatique, elle n’a cessé d’entretenir une pratique du dessin tout au long de sa carrière.

Certains d’entre eux ont récemment fait leur apparition au sein des installations de l’artiste, d’abord mis en tension avec d’autres objets, puis de manière plus indépendante. Le développement d’une pièce intitulée Forclose (2018) fut notamment l’occasion pour Laura Lamiel d’élaborer une série de motifs dont elle décrit ainsi la production : « j’ai décidé de déplier cette pièce (Forclose) et j’ai commencé à réaliser des dessins qui ont pris leur autonomie. Je les ai réalisés, pendant plusieurs mois, tard dans la nuit. J’avais l’énergie, mais je devais attendre qu’elle arrive, il me fallait avoir le geste juste. Je prépare les encres et les papiers, puis arrive un moment de la nuit où c’est bon, je peux y aller, et cela peut durer deux ou trois heures. J’ai commencé à dessiner tout un vocabulaire de langues ; je me suis précipitée sur des feuilles de papier en les barbouillant (…), en ouvrant la bouche, en faisant sortir des têtes, des rhizomes, des plantes. » (Entretien avec François Piron, in LL, Paris, Paraguay Press, 2019). Il se dégage une certaine violence de cet ensemble impulsif également constitué de poumons, de mains, de visages pris dans des entrelacs de traits. Une violence qu’accentue l’usage systématique d’une encre rouge qui évoque l’énergie du sang.

Cette ascèse du travail, l’artiste l’avait déjà pratiquée dans une série de grands dessins circulaires exposés en 2013 dans le cadre de l’exposition Ostinato, dessin, musique : interactions, à Namur. Ils se présentent sous la forme de myriades de traits de plume rituellement alignés pour former des cercles concentriques. Intitulés 3 ans, 3 mois, 3 jours, en référence à la durée traditionnelle de la retraite que doivent effectuer les aspirants lamas dans le bouddhisme thibétain, ces dessins s’apparentent à des exercices spirituels basés sur la répétition (telle la psalmodie récurrente des syllabes sacrées du mantra bouddhiste Om mani padme hum).

Une troisième série d’œuvres intitulée Les yeux de W montre des paires d’yeux émergeant d’un brouillard de hachures noires. Ces yeux que Laura Lamiel appelle des « yeux de chouette » s’inscrivent dans une recherche sur le thème du double, le W pouvant en effet être lu comme la lettre V accompagnée de son reflet symétrique – de même que les initiales de l’artistes, LL, peuvent évoquer cette question éminemment problématique du reflet et du double. Ils furent exposés dans des installations déployées en 2019 au CRAC de Sète, installations qui exploitaient les jeux de réflexions et d’occultation des miroirs sans tain.

Ces dessins de Laura Lamiel sont exposés en collaboration avec la galerie Marcelle Alix (Paris).

Katinka Bock

« Ce qu’on fait vient de la vie, l’art reste toujours dans la vie, c’est une contribution à la vie » – Katinka Bock

Artiste occupant une place importante sur l’échiquier international de l’art, Katinka Bock (née en 1976) vit et travaille aujourd’hui à Berlin et Paris.

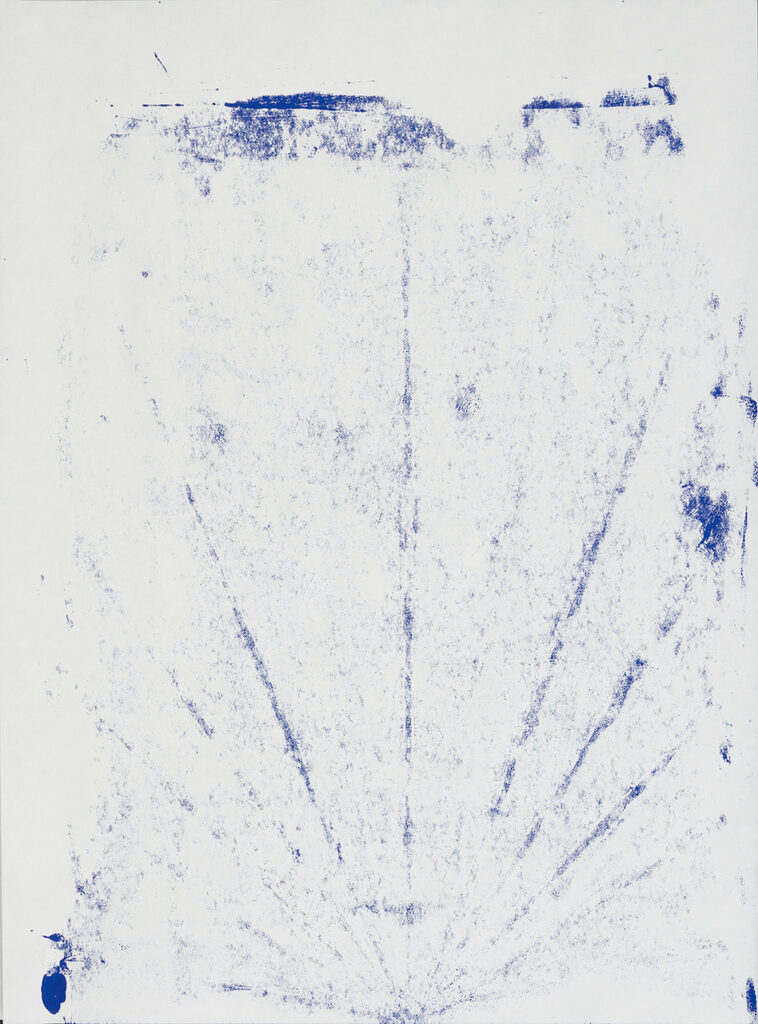

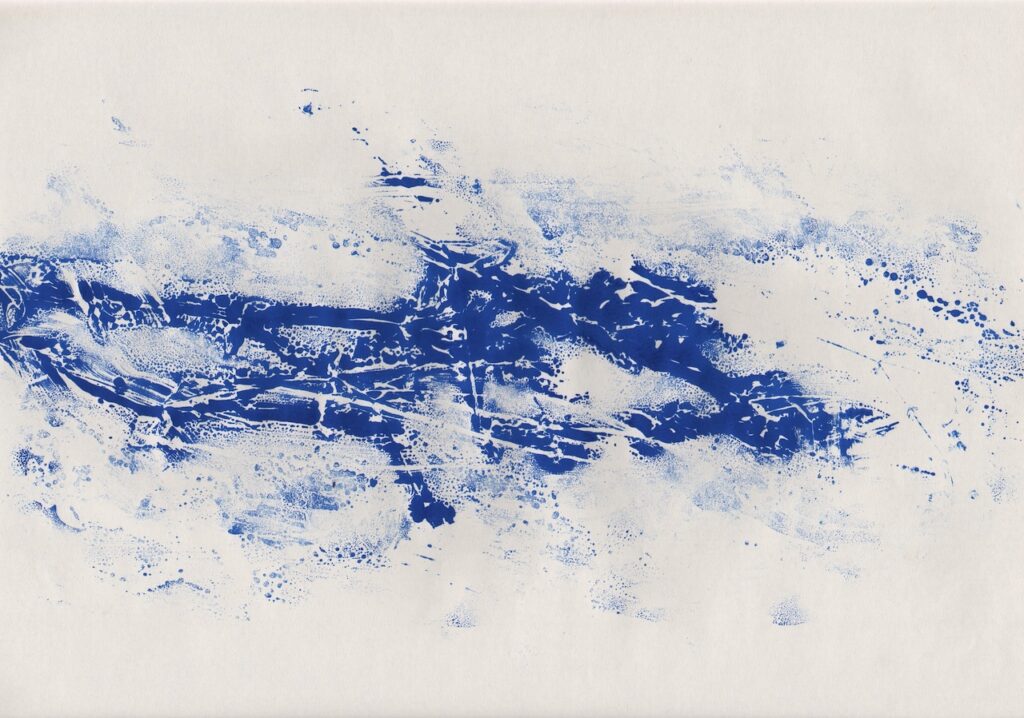

Utilisant une grande diversité de supports (sculptures, films, photographies, livres d’artistes, ou encore installations…), de matériaux (tels que l’argile, la pierre, le bois, le bronze, les végétaux, l’eau, etc.), et de techniques (plier, enrouler, mouler, marquer, faire une empreinte, trouver un équilibre, renverser…), Katinka Bock développe depuis le début des années 2000 une pratique artistique intimement liée aux questions d’espace, de temps et de matériaux.

Ses œuvres prennent forme dans un contexte architectural, urbain, social, temporel et environnemental qui les marque et qu’elles marquent en retour. Soucieuse de rendre perceptible la particularité des lieux dans lesquels elle intervient, l’œuvre n’est jamais pour Katinka Bock une finalité, mais un véhicule qui nous amène à faire l’expérience du temps et de l’espace. En concevant des œuvres en relation immédiates avec ces derniers, elle nous plonge alors, avec discrétion, au cœur d’un voyage intime et poétique, qui nous porte à travers l’histoire, les coutumes et les symboles d’un territoire.

Miriam Cahn

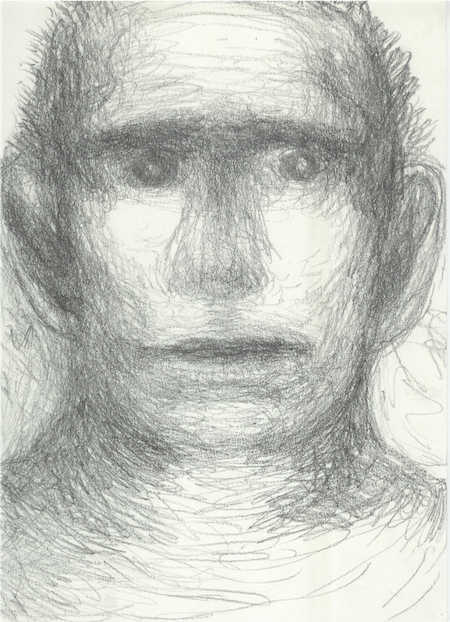

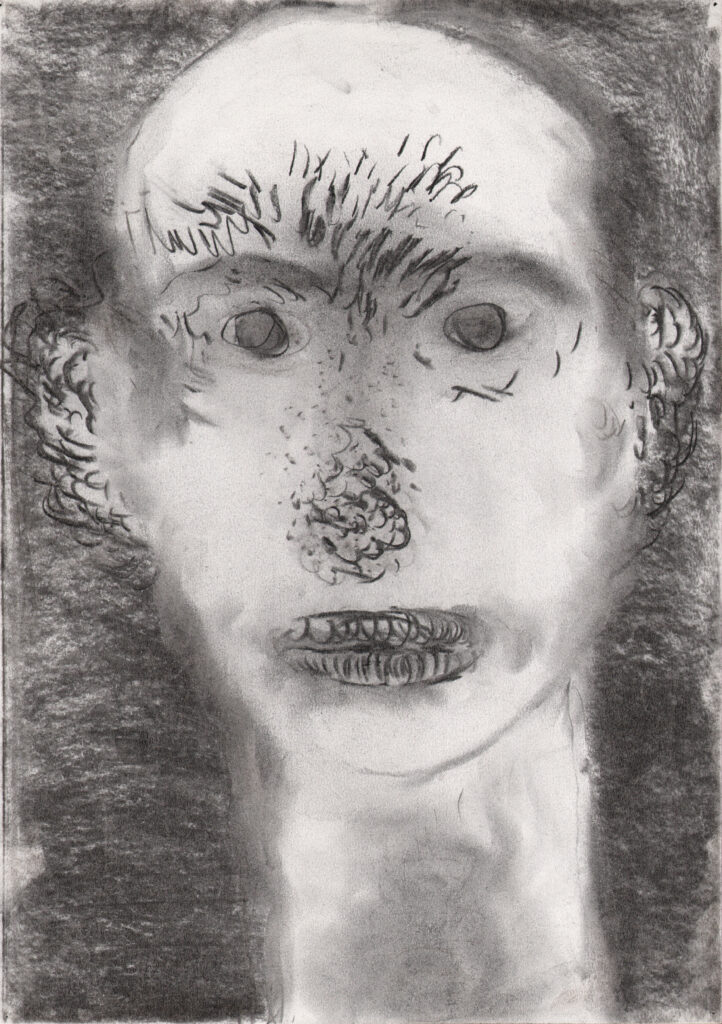

Inspirée par les luttes féministes et contestataires, l’œuvre de Miriam Cahn (née en 1949) puise son énergie dans la colère et l’indignation ressenties face à la violence et aux injustices. Guerre en ex-Yougoslavie, scandale d’Abou Ghraib, crise des réfugiés, inégalités entre les sexes, corps violentés des femmes à travers le monde, autant d’évènements et de réalités auxquels l’artiste se confronte en donnant naissance à des œuvres impulsives, véhémentes – peintures, dessins, photographies, créées selon un processus énergique qui engage tout son corps.

Très personnelle, son iconographie est ainsi hantée par les thèmes du sexe, du pouvoir, de la violence, de la mort et leurs relations complexes. La représentation du corps conçu comme lieu d’exercice du pouvoir y occupe une place centrale. Ambigus, grotesques, fantomatiques, les corps représentés par Miriam Cahn arborent une nudité crue et sans concession. Ils nous fixent depuis la toile, nous sourient de manière inquiétante, exhibent leurs parties génitales, donnent ou reçoivent des coups, tous jetés dans des paysages schématiques, dans des situations indécises, dotés d’une présence irradiante et énigmatique.

Si depuis plusieurs années Miriam Cahn a développé une pratique de la peinture à l’huile qui exploite tout le potentiel expressif de la couleur dans des œuvres monumentales, le dessin a toujours occupé une place centrale dans son travail, et ce dès les premières réalisations de l’artiste à la fin des années 70. Le cabinet de dessin accueille une sélection d’œuvres dont la production s’étale entre 1980 et 2019. On y retrouve cette même énergie qui habite les grands dessins réalisés à la craie noire sur des piliers d’autoroute en 1979, ce recours à des couleurs vibrantes et électriques si caractéristique de ses toiles aujourd’hui, des motifs récurrents tels que des visages au regard vide ou des actes sexuels prenant la forme de luttes violentes, des œuvres nées suite à un séjour qu’elle fit à Sarajevo au début des années 90, alors que la ville était encore assiégée, des tracés architecturaux, des paysages, des représentations dessinée au doigt qui évoquent l’art pariétal, mais aussi des polyptyques et des œuvres inattendues qui révèlent une facette peu connue du travail de Miriam Cahn.

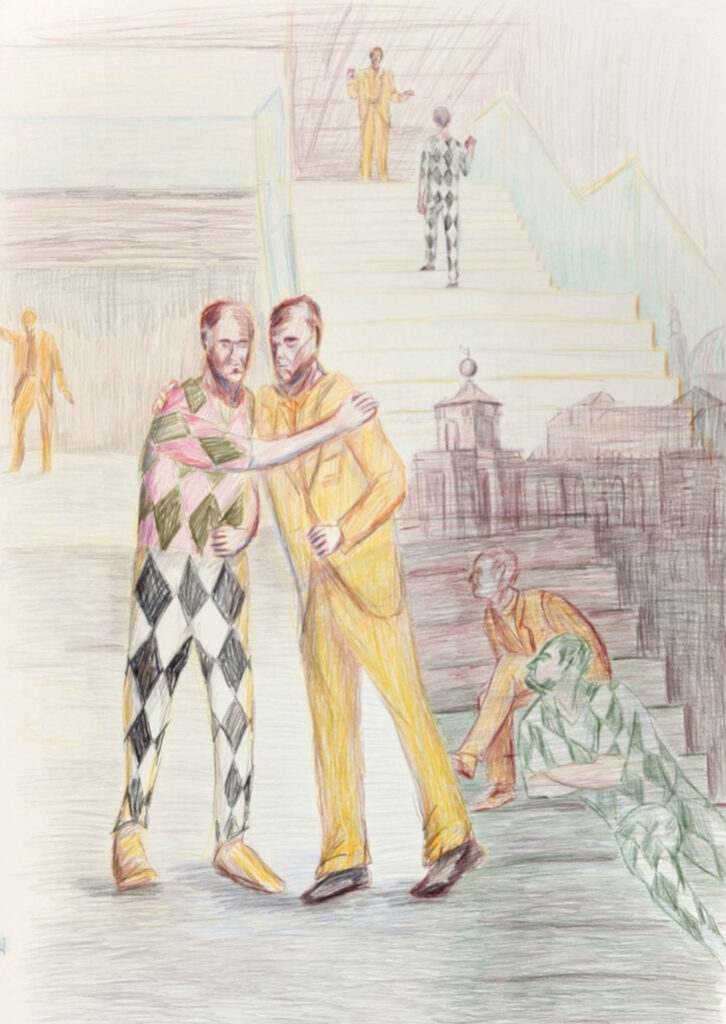

Prinz Gholam

Formé de Wolgang Prinz (né en 1969) et de Michel Gholam (né en 1963), le duo Prinz Gholam a développé au cours des 20 dernières années une pratique de la performance dans laquelle les deux artistes utilisent leur corps pour réinterpréter des références culturelles variées qui vont de la peinture ancienne à la sculpture en passant par l’art contemporain, le cinéma ou les images médiatiques. Ces stéréotypes culturels, les deux hommes les intériorisent et les incarnent à travers des chorégraphies précises durant lesquelles ils exécutent une succession de poses soigneusement choisies, se déplaçant telles des sculptures en mouvement.

Chacune de ces performances donne lieu à la création de vidéos, de photographies et de dessins. Ces derniers sont conçus comme des champs d’expérimentation qui participent à l’élaboration des performances tout en les prolongeant sous une autre forme.

Spécialement créée pour la Punta della Dogana à l’occasion de l’exposition collective « Dancing with myself » (08/04 – 16/12/2018), la performance intitulée « Similitude » convoque plus ou moins directement des références historiques et artistiques puisées dans l’histoire vénitienne mais aussi dans l’exposition-même. Son développement fut accompagné par la création d’une série de grands dessins sur papier. Réalisés au crayon de couleur, ils montrent le duo dans diverses poses empruntées à des œuvres de Giandomenico Tiepolo et John Singer Sargent, au Rake’s Progress d’Igor Stravinsky ou bien à un bas-relief visible dans la basilique Saint-Marc. Les fragments chorégraphiques qui sont ainsi élaborés s’inscrivent dans des représentations de Venise et de la Punta della Dogana.